・例)「自然環境」の内側に神道的人間観を置くと、環境破壊は存在しない?

・例)人新世 Anthropocene をどう捉えるか。

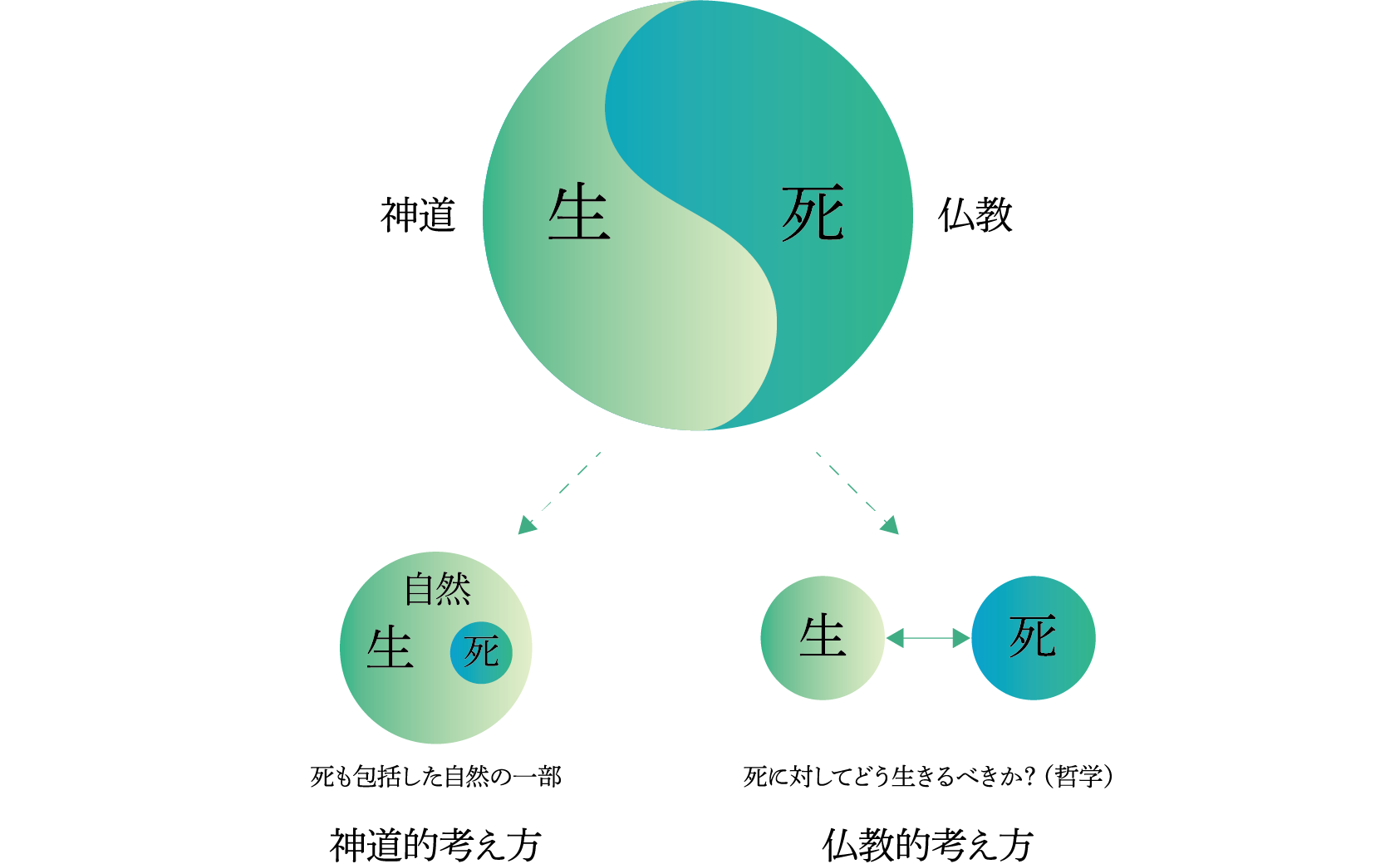

木下:「共生」を論じる前に、まずそもそもそこに生きる人間の「生」と「死」についてお話しさせてください。ひとまず日本人に限定しますが、日本人は「生」と「死」をどのように捉え、そこに宗教はどのように関わってきたのでしょうか。

飯嶋:日本の宗教は神仏混淆でいう形で広まっています。大きな役割分担でいえば仏教は「死」を扱い、神道は「生」を扱ってきました。(※1)

仏教の場合、人は死んだら成仏して、仏になる。死は別の次元にいくものだと説いています。古代の日本に仏教が入ってきた結果、相関して古墳文化が無くなっています。日本の他界観の在り方が変わったのでしょう。これが仏教の大きな影響です。また、「本地垂迹」、本地は仏であり、神は末端の形態だという説が広がった時期もあります。こうして力を持ちすぎる仏教をバッサリと斬ったのが織田信長。そこから、江戸時代に入り檀家制度がはじまり、葬式仏教という形式が生まれました。

他方で、「生」もしくは、「生」を持続するための営みである「生活」に関わる儀式を担っているのが神道ですね。

木下:1980年生まれの私からすると、神道は「生」を扱っていると感じながら育ちました。ただ、神職になってみれば、神道も葬儀はいたしますし、神話では「死」も描いていると気づきました。

飯嶋:神道のなかから見るとそうでしょうね。ですがそもそも「神道」という言葉が強く注目されたのは江戸時代以降なんですよ。日本にヨーロッパ文化が入ってきた時に、それ以前の「純粋な日本」を見つけるという作業の中で、当時の国学者たちが、仏教も外部から入ってきたものとして、それ以前の「純粋な日本」の道としての「神道」を理想化することになるんです。神道も確かに「死」を扱ってきたのでしょうが、仏教が入ってきて棲み分けたことで「死」の意味がまた変容したのも確かでしょう。

木下:ともあれ神道には「共生」という言葉や思想はないんですね。神話に出てくる神々は個性に富んでいて、一見ダメなタイプもいる。それでも、どのような存在でもイキイキと描かれています。つまり、どのような存在もOK、ハナから「共生」しているんです。

※図はEカシヒノミヤのイメージ

木下:先ほど、神道は「生」を扱い、仏教は「死」を扱っているというお話がありましたね。一般的に「生」と「死」はそうやって分けて捉えられていて、死はあまり歓迎されない裏側のように思われているかもしれませんが、個人的には「生」の中に「死」も含まれているものだと考えています。

自然環境との共生についても、自然環境の内側に人間を置くか、外側に人間を置くか、で全く捉え方が違ってきませんか。極論ですが、自然環境の内側に神道的な人間観を置くと、環境破壊は存在しないといえますし。

飯嶋:自然環境と自分との関係をどこに置くかは、その時々で違ってもよいのではと思っています。最近は人類学の中で「人新世(アントロポセン)」という考え方に注目が集まっています。人類の文明活動が地球に地質学的な年代測定にも影響を与えていることがわかってきて、人類が地球を変えてきた時代、という見解ですね。

一方、ジェームズ・ラヴロック(※2)が立てた「ガイア理論」では、地球は自己調整能力を持った自然最大の存在であり、人間も地球に寄生する生物の一部であるとされています。だから、たとえばオゾンホールをあけるなど、地球の均衡を保持するのに都合が悪いことが起こると、その原因を作った人間が病気になるなど被害が出る、という仮説です。

木下:なるほど。神道史のミッシングリンクを埋めるときは、延喜式(※3)や神皇正統紀(※4)などの書物を見るものだと聞いていますが、飯嶋先生が「共生」の歴史を研究する場合は何を参考になさるんですか。

飯嶋:「共生」という現象は言葉とともにあるので、その言葉が文献に出てくる前に現在の意味での共生の歴史を探る、ということになると、基本的には今の見方を歴史に投影することになるのでそうしたことはあまりやりません。ただ敢えてそうしたことを考える場合、考古学が物を、民俗学が伝承を手掛かりにするように、人類学などでは、現在の狩猟採集民の世界などを手掛かりにしますね。

たとえばオーストラリアの狩猟採集民の場合「トーテミズム」という、人間は動物や植物の精霊の生まれ変わりという発想があります。

ところが、バリ島などでも同じような発想があるのですが、日本語では「稲」の生長プロセスの中に「穂孕み」という言葉があることを思い出します。「稲」は女性で、「稲妻」は男性で、「稲妻と稲の間で穂孕みが起きる」という発想になる。

とすると、狩猟採集民の段階では私たちの「生」に男女がどうのという発想は出てこないので、農耕民のようになってから「生」が人間の男女間のメタファー(隠喩)で把握されるようになってきたのではないか、というのが私の読みです。

木下:沖ノ島祭祀遺跡(※5)の推移について研究なさっている笹生衛(※6)先生によると、お供え物の内容も時代とともに変わってくるらしいのです。たとえば、そもそもは航海の無事を祈るものが、航海の技術が上がると今度は貿易の無事を祈るようになりますよね。そうやって祈りの内容とともにお供え物も食べ物から装飾品へ変わってきたり、神を「人」としてイメージするようになる。生活が安定すると、神という対象も自分と近しい存在だと思うようになるのかもしれませんね。

Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

飯嶋:そういえばお供え物って、よく考えると実は不思議なやり取りですよね。

木下:ええ。お供え物は人が神に捧げるもの、そして神人饗応。だというのに、それはもともとは自然、いわば神から人が賜ったもの。神にお返しするという感覚なんでしょうか。昔は熟饌が多かったけれど、今は素饌が多い。そういった歴史的背景も折り重なり今の有様を改めて考えれば、不思議なやり取りだ、と思うものになっているのかも知れません。他にも例えば地鎮祭では、鎮物といって金属でできた人形や刀型のものなど地中に埋め供える風習が残る地域があったり、また九州南部など今もイノシシの頭を神社にお供えする地域があります。獣や鳥を神に供えることは今ではあまり見かけませんが、かつてはよくあることだったようです。

飯嶋:木下さんは神道の理想の在り方について考えたことはありますか。

木下:相反する意見が出たときに、一方の意見に偏らない姿勢が理想だと思っていますし、あらゆるものにYESと言える可能性があるのでは、と思っています。メッセージのパワーは弱くなりますけれどね。ですから、一方で例えばニーチェの超人思想と永劫回帰に近いような強度を持つのか、それとも仏教のような哲学を持つのか、そういう何かしらの軸が必要なのではないか、という気もしています。

戦後の日本では宗教と聞くと、距離を取って近寄らないものと考えられがちでしたが、最近は宗教がビジネスにとって大事な単元になるとも考えられているようです。

捉えにくいものですが、善なるものに対する希求があるのでは? あるいは、利害や損得や効率を重視してやっていると実感が湧かない感覚があるのでは? など推察しますが、宗教のどの側面を求めているのでしょう。

飯嶋:色々あるとは思いますが、ビジネス界で成功した人が次に求める人文学的なものが宗教にあたるのではないでしょうか。そうした古典的教養をもとめていたのが、有名霊能師や占い師に話を聞くということになると、また別の次元での助けになってしまうのでしょうが。また浮き沈みが激しいビジネス界で生き残った企業の創業者は神聖化されるというビジネスの宗教化というものもありますしね。とはいえ、昔から神社や仏閣の側も寄付というシステムを使って富を集めてきたのですから、宗教にビジネス界とのつながりが全くなかったわけではありませんよね。

※1 坪井洋文1970「日本人の生死観」、論文集刊行委員会編『民族学からみた日本 岡正雄教授古稀記念論文集』河出書房新社:7-34、参照。

※2 James Lovelock(1919-)はイギリスの科学者であり作家。地球が細胞と同じくホメオスタシス(恒常性)を保つことから地球を一つの生命体とするガイア仮説を主張した。ジム・ラヴロック1985 『地球生命圏』スワミ・プレム・プラブッタ訳 工作舎。

※3 平安時代中期編纂の律令の施行細則。このうち巻九・十は奈良時代以降祈年祭の際に国から幣帛(官幣・国幣)を受ける官社の国郡別一覧表で『延喜式神名帳』として知られる。

※4 南北朝時代、南朝公卿の北畠親房が著した歴史書。日本神話の天地開闢から後村上天皇践祚までを書く。

※5 福岡県宗像市沖ノ島にある遺跡。原始宗教と律令祭祀の両形態の祭祀がうかがわれることから日本の神道考古学の代表的な遺跡としても知られる。

※6 笹生衛(1961-)は日本の神道学者、國學院大學教授、國學院大學博物館長。