木下:人類のベースは農耕社会ではなく、狩猟採集である。個人的にこの事実にとても希望を感じました。農耕社会は安定した、永続した、継続した生活を営まなければならないという義務のもとに成り立っています。だから「不安定な世の中になるとまずいぞ」と思いがち。でも狩猟採集は単発的な成功と危機の繰り返しだから、不安定な状況でもそれほど動じませんよね。そういう狩猟採集の発想が人類のベースなら、希望を感じます。

飯嶋:人生、楽になると思いますよ。人類学は現地人の視線を学ぶのが学問的ミッション。たとえば、バリ島でお茶碗を買おうとして交渉すると、値段がたとえば1万ルピア(※1)とかからどんどん下がっていくんですね。じゃあバリ人はぼったくりかというと、そうじゃない。バリにはもともと僧侶、貴族、武士、農民とカーストがあって、カーストによって物の値段が変わるんです。日本人も金持ちと思われていると1万ルピアを求められる。

木下:カーストの上にいるバリの僧侶は1万で買っているんですか?

飯嶋:今、実際に1万ルピアで売っているかどうかは別ですが、資産を持っている人間が高額を支払うのは当然です。日本ではそれが所得税というシステムになっていますよね。要は、内側の論理が分からないまま外側から異文化を見ているだけでは、結局相手の文化に出会えないということ。わかっているつもりでも誤解している部分ってものすごく多いですから。

僕も狩猟採集民の世界を一度インプットしておくと、この世界が全てではないと思えるし、いつもどこかでそう思っています。

木下:しかも、狩猟採集がベースであるのは間違いない、という点が重要。軸がブレないし、ものすごく頼りになります。

飯嶋:極論を言えば、狩猟採集民としての生き方を忘れないことですね。電気もお金も狩猟採集の後から出てきたものだから、これなしでも生きていくことを想定しておかないとダメだと。僕は常にそういう視点を持っています。

重要なのは、お金が手に入ることではなく、生きていくための食べ物が回ることなんです。生きていく食べ物を循環させることが大切なら、環境を壊さなければいい。けれど、お金だけあっても、食べ物に交換できなかったら死んでしまいます。このエコノミーとエコロジーのバランス(※2)を履き違えない指標を、狩猟採集ベースで持っていきたいと思います。

飯嶋:宮崎県にはあちこちに年に1度の神事があって、神楽と言います。山では冬神楽(狩猟採集の予祝)、平地では春神楽(農耕牧畜の予祝)を行うのですが、県境に椎葉村という山村があって、夕方から翌日の朝まで舞い続けるのですが、その中で三宝荒神という神が夜中に出てきて、神主に対座してこう話します。「お前は自分のことを鬼だと思っているようだが、お前たちがちゃんとしていれば仏になるし、そうでなければ鬼になるんだぞ」と。つまり、一定のマナーを持って関われば和御魂、そうでなければ荒御魂になるぞ、というメッセージなのです。

木下:藤原新也(※3)の『メメント・モリ』を思い出しますね。どこか仏教的でもあるし。それを言ってくれる神様仏様を設定することで人間が安心するということかもしれません。

飯嶋:過去のように環境と人間との互酬関係を継続しつづけられればよかったんだけど、今では自然環境に限界がきているのは確かでしょう。地球の扶養量(育てられる量)を超えて人間が消費しているから。そうすると未来に向けて、どのようにして人類の営みを続けていくかと考えざるを得ない。まさに、どのようにしてこれまでの知恵を活かしながら「共生」に持っていくか、です。ラヴロックの「ガイア論」とか読んでいると、うまくいかなければ人類が滅ぶだけですからね。

木下:昆虫食とかもひとつの知恵ですね。宇宙に行くとかも、そうです。そうして考えていくと、何のために我々は生きているのでしょうね。学生の時みたいな質問ですが、生きるとは何でしょう。

飯嶋:ドイツへ原発停止運動の展開を見学に行った時、同行していた理系の学生たちと面白い話をしたことがありました。飲み会で学生の一人から「先生はこのグラスのどこに注目して研究をスタートしますか?」と質問されて、僕は「これを誰が作ったか、どこから運ばれてきたか、とかから考えるかな」と答えたんです。すると理系の学生たちは「僕らはこのグラスの中身の成分の話をします」と言うんです。そうした学生たちがこうも言うんです。「原発の話も、どの程度のリスクならいいのか、どの値までリスクが下がれば許容できるのか、という話になり、しまいには何を幸せと考えるのかという話になって、まるで宗教に踏み込んでいるみたいに感じるんです」と笑っていました。つまり、理系の学生たちが実験室でやっていることは生活とは切り離された仕事であり、そこを飛び越える人生に関わることは宗教になるってことなのかな、と感じたんです。なので、生きることを考えることが学問とは結びつかないんですね。

木下:「宗教」という言葉が大きいですね。人生と学問が切り離されているのも意外です。理系の人ってそうなんでしょうか。

飯嶋:そうですね理工系だと修士までは教授の仕事を手伝っているという感じがしますね。人文社会科学系は最初から好きなことやりなさいという感じです。

木下:私の仕事の内容は自分の人生観に繋がるけど、人生観と仕事を分けている人も多いと思います。まあ考えてみれば職場で、生きることとは?なんて話ができる人の方が少数派かもしれません。

飯嶋:誰でも困難に面すると、何らかのよすががほしくなるのでしょう。かつて理系出身者がオウム真理教に行ったのも納得なんです。ある一定の枠組みの中でパターンを見つけるのは得意だけど、自分の一番身近な身体で不思議なことが生じると、そうした体験とのつきあい方を習っていない。ある種の神秘体験なんて身体のコントロールをすればある程度すぐに見えてくるヴィジョンですからね。

木下:自律神経のコントロールですね。割と起こるんです。心身の危機反応ってこうやって起こると説明する人がグル(伝道師)になる。神社にもいらっしゃいますよ。特別な体験をしたので間違いがないという方が。

飯嶋:制度を外れた宗教性 spiritual but not religiousは、世界的なキーワードになっています。制度的な宗教から、世俗からも外れて、スピリチュアルに自分自身の聖なる体験を持ちたがる人が増える。そうすると、小さなカルトが増えていくであろう、と。そこに悪質なものも生まれるだろうなあ、と思います。

木下:人の求めに応じて良くも悪くも何らかの変化は起きていくでしょうし、その時には神道の大らかさがヒントになるんじゃないかなと思いますね。

飯嶋:宗教には目前の問題についてどう接するのかを左右するような役割があります。木下さんの場合はどうですか。

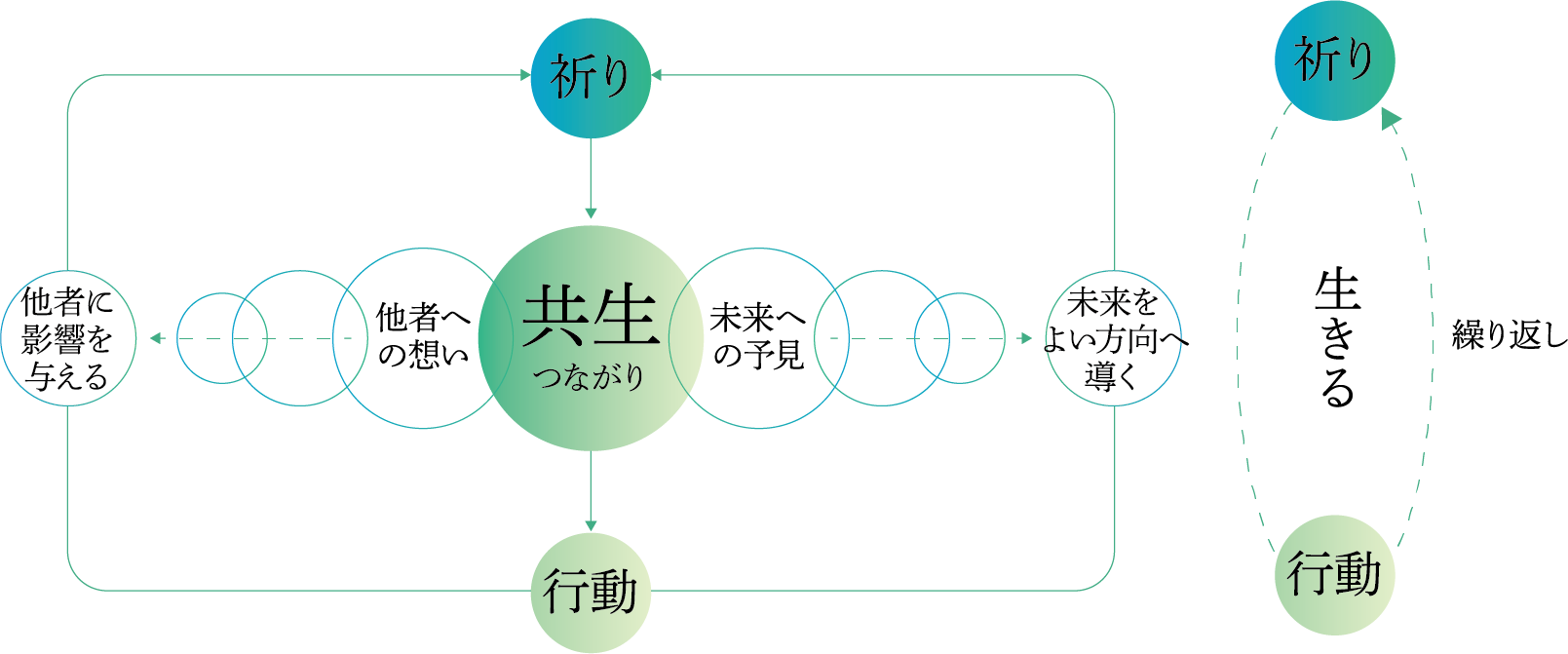

木下:それは、理想を示す、期待を示す、と言うことでしょうか。それなら、私の場合は祈りです。ドーパミンは達成した瞬間でなく、期待した瞬間の方がたくさん出るそうです。だから、目前の課題に向かって舵を切る瞬間に一番出る、と言えます。祈りは「きっとうまくいくぞ」と思うことで幸せを得られる、手軽なツールなのかもしれません。

飯嶋:狩猟採集民の祈りは単に思うのではなく、行為を伴っています。壁に獲物を描いて獲る儀式を行うとか。そうした行為は「予祝」と言います。英語にも似た単語がありますよ。世界中にあるのですから、神道の「予祝」の原型も、狩猟採集の儀式からきているのかもしれませんね。

木下:そうかもしれませんね。予祝儀礼が発達すると、次に現実そういかなかった時にどうするか、という話にも発展するんです。どうしてうまくいかなったのか、遡求儀礼をするのです。予祝と遡求儀礼は、仮説と検証みたいな関係。夫婦になるカップルに伝える祝詞の中に「見直し聞き直し給へ」とありますが、まさに、うまくいかない時は検証しましょうね、ということ。結果的にこれまでの過程を否定しない、という方法です。

飯嶋:祈りはそういう身体技法ですね。瞬間的なものでも儀式的な行為であっても、スケール感は違えど、「こうなるといいな」という未来に希望を感じながら、そこに向かって舵を切る。その積み重ねそのものが、生きる、ということであり、それが祈りという形に昇華されているのかもしれませんね。

※1 1万(インドネシア)ルピアは日本円にしておよそ80円。

※2 玉野井芳郎1978『エコノミーとエコロジー-広義の経済学への道』みすず書房、参照。

※3 藤原新也(1944-)は日本の写真家、作家。福岡県北九州市門司区生まれ。東京藝術大学油科中退。1972年『印度放浪』で作家デビュー。1977年『逍遙游記』ほかで木村伊兵衛写真賞受賞。1981年『全東洋街道』で毎日芸術賞受賞。1983年刊行『メメント・モリ』に「どちらに行けば極楽でしょう。どちらさまも天国、どちらさまも地獄。世界はあんたの思った通りになる。」という一節がある。

編集協力/重村直美

2005年九州大学大学院博士課程修了。人間環境学博士。専門分野は共生社会システム論。現在、九州大学人間環境学研究院 准教授として人間科学部門 人間共生システム専攻で共生社会学を担当。研究テーマはオーストラリア先住民(アランタ語系)、日本(北関東および九州の民族)、インドネシア(バリ島およびロンボク島)、世界社システム論、危機生存の技法、共生。主な研究論文は「オーストラリア先住民アボリジニの文化人類学」、「児童福祉施設における暴力とケア」、「水俣と民族史」など多岐に渡る。「大学的オーストラリアガイド こだわりの歩き方」(昭和堂/鎌田真弓編)をはじめ多数の書籍にも寄稿する。

様々な場に散在する「共生」への手がかりを伺いました。それらをまとめた時、その中心に現れてくるものを掴むことが目的です。そもそも「共生」という事象と「まとめる」という行為は相性が良くないのだと思います。しかし、答えを示さず答えを示唆するに留まる態度を神道の振る舞いとするなら、ひょっとしたらそれが「共生」と「まとめる」の相性の悪さを和らげてくれるかも知れません。今回は「共生」への手がかりを知るために、様々な場を教えて頂く機会となりました。今後はそれぞれの場を個々に深掘りしていきたいと思います。神道という”安全地帯”を心に意識しながら、偏った視点に立たないよう注意しつつ。もちろん、答えを示さず答えを示唆すること。探求することそのものと、何事も決めつけない姿勢を示すこと、これらもまた今後の目的です。

何か答えを出すことが一定度正しいと思いがちな現代ですが、あまり答えを出すことに意味がない。神社のようにただそこにあるだけ、今回の対談からそう感じました。

祈りは場所や時代によって多様に変化していますが、祈る行為そのものは変化していません。自分も時々神社に行って手を合わせます。この行為は日本では何百年も前から変わっていないですし、祈る儀式によって自然や他者との共生のレイヤーに繋がっていきます。祈りはスイッチ。共生は、漠然とした自己視点を定義してあげるための様々なレイヤーが重なった層のようなもの。祈りのスイッチを押すことで過去や未来、他者や己の深部という共生のレイヤーにいつでも繋がることができるんだなと。

また祈りは、さまざまなものを繋ぎ止めたり、予見すべき未来に導いたり、見えないものを形にしている意味ではデザインに近いと感じました。